佐々木 拓(ささき たく)

痛みを気にせず、安心して動ける毎日をつくるパーソナルトレーナー

アトピーや喘息に悩み、身体を動かすことが辛かった幼少期。

すすめられて始めたサッカーは苦手で、体育会系の雰囲気に馴染めない自分に気づく。

運動に消極的だったが、高校時代に筋トレを始め、コツコツ続けることで身体は次第に変化。

筋力や体力に自信を持てるようになる。

しかし、やがて筋トレだけでは姿勢の歪みから痛みや不具合が生まれることを体感。

この経験をきっかけにパーソナルトレーナーを志し、進学と同時に大手スポーツクラブへ入社。

「ただ筋肉を鍛える」のではなく、姿勢と動きを整える運動とケアを組み合わせた独自のメソッドによって、

痛みや不調を抱える人々が「動けるようになった」「毎日が楽になった」と変化を実感。

無理のない安全なサポートは、安心感のある指導として信頼されている。

指導歴10年、延べ10,000人以上をサポート。

健康寿命を伸ばすだけでなく、健康寿命の質を高めることを目指し活動中。

現在は独立し、スポーツクラブ以外での活動やトレーナー教育に取り組んでいる。

【資格】

adidas functional training trainer

ルネサンス認定トレーナー

オープンウォーターダイバー

生い立ち

長い文章ですが、僕がどのような経緯でパーソナルトレーナーになったのか紹介します。

第1章 病弱だった幼少期

第2章 運動やスポーツが苦手なタイプ

第3章 運動音痴がなぜトレーナーになったのか

第4章 筋トレの限界

第5章 思った以上に多かった、痛みに悩む人たち

第6章 知識をひけらかすだけのトレーナー

第7章 知識の提供ではなく、能力を引き出す

第8章 果たしたい役割

第1章 病弱だった幼少期

生まれは愛知県豊川市、育ちは島根県松江市です。愛知の記憶はほとんどないので、「島根県松江市出身」と名乗っています。4人兄弟の末っ子で、幼少期はアトピー性皮膚炎と喘息に悩まされていました。特に辛かったのは喘息です。

夜は息苦しくて眠れない、走ると発作が出るので、自然と「体を動かすのは苦手というか無理」という意識が強くなっていきました。(ただ、病院で白い煙を吸う治療だけはなぜか好きでした。笑)

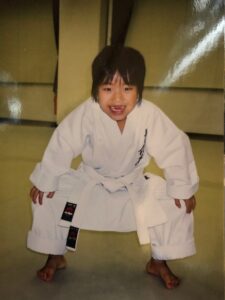

そんな中、小さい頃から小学2年生ごろまで、理由はよく分かりませんが(たぶん心身の鍛錬のため?)少林寺拳法を習っていました。

あるとき、その習い事に行きたくなくて駄々をこねた日があったのですが、たまたま雷で停電になり、家で1人怖い思いをしたことがあります。その出来事がきっかけで「休まない方がいい」と思ったのか、その後は嫌がらず通うようになりました。

さらに小学3年生の頃、喘息改善のために水泳を始めることになります。

ただ当時は水に顔をつけることもできなかったので、スイミングスクールに入る前におばあちゃんに市民プールでクロールを教えてもらいました。

1年ほどおばあちゃんに習ったり、一人で練習したりして、子供ながらにクロールを泳げるようになり、小学4年生から本格的にスイミングスクールに通います。1年通う中で、クロール・背泳ぎ・平泳ぎまで泳げるようになり、この頃には喘息もある程度落ち着いていました。

激しく動かなければ「普通の身体」として生活できるようになり、子供ながらに少し自信がついてきたのを覚えています。もちろん、この頃は将来スイミングコーチやトレーナーになるなんて、まったく想像していませんでした。

第2章 運動やスポーツが苦手なタイプ

スイミングスクールには1年間通いましたが、その後はサッカーを始めることになり辞めました。

サッカーを始めたきっかけは「好きだから」ではなく、友達に誘われたからです。いろいろな経験をさせてくれた親には感謝しています。

ただ、このサッカーを通して自分の特性がわかっていきました。

まず、僕は球技がとても苦手でした。さらに、団体競技そのものが得意ではなく、大人数でのスポーツや競争心むき出しの体育会系の雰囲気に馴染めない。そんな自分に気づいたのです。

結局、高校1年生までサッカーを続けましたが、後半は「友達がいるから」という理由だけで続けていました。真剣に取り組んでいる人からすれば迷惑だったかもしれませんが、当時の僕は「みんなが辞めないから、自分も辞めない」という、流されやすい性格でもありました。

そんな中、中学のサッカー部には希望者だけが参加できる朝練がありました。家から学校が近かったことと、友達が行くからという理由で、流れで僕も参加することに。

朝練ではボールを使わず、学校の外周を走るのがメイン。これまで走ることが苦手だった自分にとって最初は辛かったのですが、喘息も落ち着いていたため、続けることはできました。ランニングを続けるうちに、明らかに体力が向上していくのを実感できたのです。

最終的に、僕は補欠のさらに補欠でキーパーというポジションでしたが、体力面だけはレギュラーメンバーに引けを取らないくらいになりました。

ただ、体力が増えたことは嬉しかったのですが、それで「サッカーを頑張ろう」「ランニングを極めよう」とは思いませんでした。

むしろ中学生の頃、本当に夢中になっていたのは、釣りや魚図鑑を眺めること、トランプマジック、犬や猫と遊ぶことでした。(笑)

今のトレーナー業界では、スポーツが大好きで、選手としてバリバリやってきた人が多いです。

そんな中で僕はそういうタイプではありません。だからこそトレーナーとして「優しすぎる」「ゆるい」と言われることもあります。

でも、この頃の経験から1つわかったのは、体育系じゃなくても、コツコツ続ければ身体は変わるということでした。

この気づきが、後にトレーナーとしての自分のスタイルにつながっていきます。

第3章 運動音痴がなぜトレーナーになったのか

僕が入学した高校は地元から遠く、生活環境が大きく変わり、寮生活が始まりました。

生徒数も少ない学校で、部活動もほとんど活動していません。一応サッカー部はありましたが、メンバーが少なく、中学の頃のような雰囲気はありませんでした。正直、過ごしやすかった反面「入っている意味がない」と思い、高校2年になる前には辞めてしまいました。

寮生活は、先輩と後輩の2人部屋。夜は携帯没収、毎日掃除、週末は大掃除と、きっちりした生活を送らせてもらいました。

そんな生活の中で、なぜか腕相撲が流行りました。結果は惨敗。先輩にはもちろん、同級生にも勝てません。極めつけは、同級生の女子にまで負けてしまったのです。

「これはヤバイな…」と思った僕は、高校1年の秋頃から筋トレを始めました。

寮にはマシンや器具がなかったので、最初は腕立てや腹筋を中心に自重トレーニング。体育館にちょっとしたマシンはありましたが、この頃はまだ使わずにいました。

それでも数ヶ月後には女子には勝てるようになり、同級生男子にもギリギリ負けるくらいまで成長しました。小さな成果が嬉しくて、さらに体育館のマシンやダンベルを使い始め、ネットで調べながら本格的にトレーニングをするようになりました。当時は今のような筋トレブームはなく、体育館で熱心にトレーニングしていたのは僕くらいでした。

1年ほど経つ頃には、周りからも体の変化を指摘されるようになり、それがさらに励みになりました。気づけば筋トレに必要な機能解剖学や生理学を調べることに夢中になっていたのです。

また当時は関係性に気づいていませんでしたが、運動を始めてから記憶力や集中力が格段に向上し、テストの点数が上がったり資格取得率も高まったりしました。

この時期に改めて実感したのは、**「スポーツができなくても、運動が苦手でも、続ければ確実に結果が出る」**ということです。そして何よりも、トレーニングのおかげで「体を動かすこと」が好きになっていました。

第4章 筋トレの限界

「スポーツを真剣に頑張ってこなかった自分でも、本当にトレーナーになれるのか」

そんな不安を抱えながら、トレーナーを目指して広島の学校へ進学すると同時に、大手スポーツクラブに入社しました。

先生や現場の先輩から学んでいく中で、僕はすぐに気づかされました。

――独学は危険で、浅はかだったということに。

高校から筋トレを続けて体を変えてきたつもりでしたが、それはあくまで「見た目の変化」にすぎず、体の中身はボロボロだったのです。

授業やセミナーなどで自分の体の現状を把握するためにさまざまなテストを行います。

例えば「バンザイ」の動き。腕はまっすぐ天井に伸びるのが正常ですが、僕は肘が曲がったり、最後まで上がらなかったりしました。股関節の詰まり、背中や腰の違和感…。自分の体を評価する中で、現実を突きつけられた気持ちでした。

「過度なスポーツをしてきたわけでもないのに、どうして体は悪くなっているんだろう?」

衝撃と同時に、強い疑問が湧きました。そこから僕は、腕を自然に上げられるように、股関節や背中の不具合を改善できるようにと方法論を学び始めました。

それまで「バーベルやダンベルで高重量を扱うことこそ意味がある」と思い込んでいましたが、身体を整える段階ではむしろ重さはいらない。重さを手放すことは、当時の自分にとって少し物足りなく感じました。

けれども実際に身体を整える自重トレーニングをやってみると、見た目以上にきつく、そして効果的でした。

体を整えたあとは歩きやすく、階段の上り下りも軽い。数ヶ月もすれば姿勢の変化も感じられ、周りから「姿勢が綺麗になったね」と言われるように。気がつけば身長まで伸びていました。

「筋トレだけでは、体を壊すこともある」

その事実を身をもって経験した僕は、身体を整えることの重要性を深く理解しました。この体験を通して、「自分と同じように不具合や痛みを抱えている人の役に立てるのではないか」と考え始めたのです。

第5章 思った以上に多かった、痛みに悩む人たち

スポーツクラブでは、お客様へ筋トレマシンの使い方をお伝えしたり、グループレッスンを担当しました。

グループレッスンには音楽に合わせて動くものもありましたが、僕は音を取るのが苦手で、盛り上げるのも下手。正直、僕のレッスンはいつも満員とは程遠いものでした。

そんな中、常に満員だったレッスンがあります。それが「ストレッチポール20」という、身体を整える内容のプログラムです。ゆったりとしたBGMと落ち着いた雰囲気。今振り返ると、あの緩い空気感が僕のスタイルに合っていたのかもしれません。(笑)

当時のスポーツクラブでは「グループレッスンかスイミングコーチか」という二択の雰囲気がありました。自分はグループレッスンには向いていないと感じたので、スイミングコーチを選びました。

スイミングは「楽に、綺麗に泳ぐ」という成人向けのコンセプト。小学生ぶりに水泳をすることになり、人に教える立場になるために猛練習しました。

営業終わりの暗いプールで、ひとり黙々と泳ぐ日々。コツコツ続けることは苦ではなく、むしろ夢中になれました。(深夜のプールでちょっと怖い思いをしたこともありました。笑)

こうして僕は、ジムでの運動指導とスイミングを担当するようになりました。ジムではマシンの基本的な使い方や目的に合わせた運動方法を。スイミングでは「楽に、綺麗に泳げるように」とポイントを伝える。

その中で強く感じたのは――思った以上に、痛みや不具合を抱えている人が多いということでした。痛みがあるせいで筋トレマシンを正しく使えなかったり、目的に合わせた運動ができなかったり。スイミングでも「楽に泳ぎたいけれど、肩や腰が痛くてうまくいかない」という声を何度も聞きました。

しかし当時のジムスタッフは、あくまで基本的な運動指導しかできません。マンツーマンの指導は制度的にもできず、僕自身も勉強不足でした。

だから最初の頃は「痛くない運動」や「今できる範囲の運動」を伝えることしかできませんでした。本当はもっと力になりたかったのに、的確なアドバイスができなかったのです。

第6章 知識をひけらかすだけのトレーナー

当時は、会社の試験とある団体のパーソナル試験に合格しなければ、ジムでマンツーマン指導をすることはできませんでした。勉強自体は好きだったので試験は問題なく合格し、いよいよパーソナルトレーナーとして活動を始めることになります。

しかし、実際にお客様のサポートを始めると問題が山積みでした。

勉強はしてきたつもりでも、それはあくまで机上の知識。資格試験は簡単に通っても、現場ではわからないことだらけだったのです。

この頃から「資格って本当に意味があるのだろうか?」と疑問を持ち始めました。資格がなければできないことはあっても、資格を持っているからといってお客様を変えられるわけではない、と。(高校時代に取った資格も、結局ほとんど忘れてますしね…笑)

それからは資格のためではなく、お客様のために勉強をするようになりました。

基礎の復習はもちろん、先輩トレーナーの勉強会に参加し、質問を繰り返し、県外のセミナーにも毎月通いました。セミナーの料金より交通費の方が高いこともありましたが、どんなことにも対応できるようにと必死でした。専門書も読み漁り、学ぶことにのめり込んでいきました。(当然ですが、今も学び続けていますよ!笑)

その甲斐もあって、次第にお客様の姿勢や動きのクセ、身体の状態が見えるようになりました。質問に答えられる実感も出てきて、問題の原因と対策を説明しながらサポートできるようになったのです。

「知識を積み重ねてレベルアップしている」と手応えを感じていました。

――しかし、ここでも新たな問題にぶつかります。それは、お客様の結果が出ないことでした。

正しいことを伝え、特別な運動を取り入れているのに変化が見られない。当時の僕は本気で「お客様の理解不足が原因なのではないか」と考えてしまいました。

今振り返れば、それは知識をひけらかすだけの最悪のトレーナーでした。お客様のために勉強していたつもりが、いつの間にか「自分のための勉強」になっていたのです。この時期に関わったお客様には、本当にお詫びを申し上げます。

第7章 知識の提供ではなく、能力を引き出す

思い上がっていた時期に、尊敬している先輩トレーナーから「お客様は勉強しにジムに来ているわけじゃないよ」と言われました。

その言葉を聞いて、ハッとしました。

お客様は知識を学びに来ているのではなく、目的や目標を叶えるための手段としてスポーツクラブに来て、運動を頑張っているんだ――。そう考え直すきっかけになったのです。

それからは身体や運動の本だけでなく、先輩に勧められたまったく違うジャンルの本を読むようになりました。先輩がお世話になった方を訪ねて学ぶ機会もいただき、これまでとは違う分野の学びや経験をすることになりました。

以前の僕は、知識という“食材”をそのままお客様に渡していました。でも本当に必要なのは「知恵という調理法」で、その人に合った料理を提供すること。筋肉や関節のことばかり学んでいてもダメだと気づきました。

そこからは

・他責にしない

・まず相手を理解する

・伝えるのではなく伝わるようにする

・偉そうにしない

といったことを意識して、日々実践するようになりました。

また、過信するのではなく“自信”を持つことも大切にしました。サポートする側に自信がなければ改善するものも改善できませんし、不安感は必ず相手に伝わってしまいます。学んできた知識や経験を「自信」に変えることで、サポートの質も大きく変わりました。(もちろん、どうしても運動では改善できないケースもあります!)

勉強を続ける中で、人体の不思議さ、人間の可能性に驚かされることも増えました。

さまざまな症例や体験談、さらには量子力学の分野まで触れる中で、「人の可能性や能力をこちらが勝手に判断して狭めてはいけない」という考えにたどり着きました。それからは、自分と相手の能力を信じて、本当に大切だと思うことをシンプルに伝えるようになりました。

すると、お客様の変化が少しずつ現れるようになったのです。

- 3ヶ月・12回の運動で腰痛が改善して旅行先でも快適になった。

- 3ヶ月・6回の運動で膝痛が和らぎ、階段での痛みや不安がなくなった。

- 1ヶ月・4回で肩の痛みが軽くなって腕がスムーズに上がるようになった。

- 3ヶ月過ぎた頃から気づけば股関節の痛みがなくなっていた。

- 6ヶ月過ぎた頃から姿勢を周りに褒められるようになった。

もちろん個人差はありますが、以前に比べて確実に、お客様の変化を感じられるようになりました。そして僕自身、「知識ではなく、人の能力を引き出すことこそがトレーナーに必要なこと」だと強く実感しました。

第8章 果たしたい役割

次第にパーソナルトレーニングで痛みが改善することが広まり、口コミが増えていきました。

ジムのフロントスタッフから「痛みがあれば佐々木トレーナー」と紹介されることも増えていきました。

また、「優しいトレーナーでお願いします」とスタッフに伝えたら僕を勧められた、という方もいらっしゃいました。優しくしているつもりはありませんでしたが、体育会系の雰囲気が苦手な性格がそう見えるのかもしれません。逆に「優しすぎて物足りない」とか「厳しくしてもらわないとダメだから合わない」と言われたことも、人づてに聞いたことがあります。(笑)

ジムでパーソナルができるようになったのは19歳の頃。それから10年以上、たくさんの方に関わらせていただきました。その99%は年上の方々です。

その中で僕が「いいな」と思ったり、「サポートしていきたい」と強く感じてきたのは、次のような人たちです。

- 同年代より若く活発的な人

- 趣味や旅行を楽しめる元気な身体を持つ人

- お孫さんと笑顔で元気に過ごしたい人

- 痛みを気にせず普通に生活したい人

運動を続けてそうなっている方もいれば、理想の身体を目指してこれから始める方もいます。どちらにしても、運動習慣は必須です。

そのときに大きな障壁になるのが 「痛みや不具合」 です。運動で身体を壊してしまった人、痛みを我慢しながら続けている人、「痛いから運動はできない」と思っている人…。多くの方がその壁にぶつかっています。無理をすれば身体を壊し、自己流で悪化させ、本来の目的から遠ざかってしまう。そんなケースを何度も見てきました。

それでも、運動という選択を捨てるべきではありません。

放っておいて治る場合もありますが、数ヶ月後・数年後に悪化している、再発している方を何度も見てきました。同じ悩みを繰り返してしまう人も少なくありません。

運動は楽ではありません。でも、続けることで生活の質は必ず向上します。年齢に関係なく、人は変わることができます。僕はその姿を実際に見てきました。人間には無限の可能性と能力がある――そう確信しています。

現在の僕の使命は、「健康寿命を伸ばす」だけでなく 「健康寿命の質を高める」 ことです。

ただ健康的に生きるのではなく、“自分らしく生きる”こと。そのためには体・心・脳がバランスよく機能していることが重要であり、運動はそのための非常に有効なアプローチだと考えています。

この使命を果たすために、スポーツクラブだけでなく外部でのパーソナルトレーニング、スポーツクラブでの毎月のリーフレット発行、ブログ、SNS、YouTube、PDF書籍などを通して情報発信を続けています。

さらに、パーソナルトレーナーという職業は「筋トレを教えられたら簡単にできる」ため、パーソナルの現場で事故や怪我が起こるケースも少なくありません。だからこそ、そうした事態を防ぎ、安全で安心できる指導を広めるために、トレーナー育成にも力を入れています。

最後までご覧いただきありがとうございます。